HOME > ミュージアムレポート > VOL.50 > 自然光のもとで見る本来の色に限りなく近づける照明を

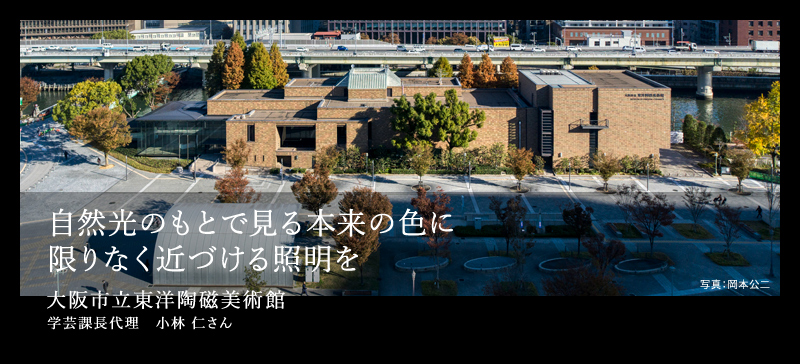

大阪キタのビジネス街、堂島川と土佐堀川に囲まれた中之島公園のランドマーク・大阪市中央公会堂の向かいに、大阪市立東洋陶磁美術館は建つ。収蔵品の中核をなすのは、旧安宅産業株式会社が収集した中国・韓国陶磁を中心とする965件の安宅コレクションである。同社の経営破綻によって散逸の危機を迎えたが、大阪を本拠とする住友グループにより大阪市に寄贈され、この安宅コレクションの展示・保管・研究拠点として1982年11月に同館が設立された。1990年代から日本陶磁などの購入を進め、実業家・李秉昌氏から韓国陶磁301件、中国陶磁50件の寄贈を受けたのを皮切りに寄贈が相次ぎ、質量ともに厚みを増していった。国宝2件、重要文化財13件、重要美術品9件を含む約6,000件の館蔵品は、世界有数の質と量で名を馳せる。

開館40周年を機に改修工事に着手し、2024年4月12日にリニューアルオープン。エントランス棟が新設され、カフェとミュージアムショップも開店した。天井高約7メートルの開放感あふれるガラス張りのエントランスホール正面には、巨大なオブジェのようなコンクリートのアール壁が屹立する。構造体として屋根を支えるその壁に沿って、軽やかな曲線を描く大階段が来館者を展示空間へといざなう。上階で待ち受ける珠玉のコレクションへの期待感が、いやが上にも高まる造りだ。

より多くの市民や利用者に親しまれ、さまざまな人々とつながる美術館に生まれ変わることをめざしたという学芸課長代理の小林仁さんに、リニューアルの経緯と狙いを伺った。

大阪市立東洋陶磁美術館

大阪市立東洋陶磁美術館

学芸課長代理 小林 仁さん

今回のリニューアルでは、エントランス棟の新築をはじめ、展示ケースの改修や LED 照明の更新といった展示環境整備などが行われた。約2年の休館期間を設けて、大規模改修に踏み切った背景にはどんな経緯があったのだろう。

「ご存じのように、当館は住友グループから大阪市に寄贈された世界有数の芸術的価値を有する東洋陶磁コレクションである『安宅コレクション』のための施設として誕生しました。『1ミリ単位のディスプレイ』とも呼ばれる独自のこだわりの展示手法をはじめとする展示のさまざまな工夫や、研究成果を踏まえた独自企画の展覧会など、世界的な陶磁専門美術館を目指して多種多様な活動に取り組んできました。40周年という節目に、改めてその原点に立ち返り、良い部分を継承しながら、さらに今の時代に合った見せ方などを考えようというのが発端でした。文化の継承には、古いモノを守り伝えていかなければいけない部分と、それを守るために変えていかなければいけない部分があると思います。そこのところと向き合う好機となったのが、このたびのリニューアルでした」と小林さん。

開館から40年を経て、新しい技術が次々に生まれ、展示手法の選択肢も広がっている。これまで最低限の設備の改修や修繕で対応してきたが、老朽化対策も含め時流に即して展示環境のグレードアップを図りたいという思いがあった。予算的には厳しい部分もあったが、「1990年代後半に貴重なコレクションを寄贈してくださった李秉昌博士からは、韓国陶磁研究振興のために東京の土地・建物も寄贈いただいていました。リニューアルにあたっては、その土地と建物の売却による『基金』を充当させていただきました」

展示室5「優艶質朴-李秉昌コレクション韓国陶磁」。

展示室5「優艶質朴-李秉昌コレクション韓国陶磁」。

外交官として来日し、実業家として活躍した李秉昌博士より寄贈された貴重なコレクションの中から韓国陶磁の代表的な作品を紹介するため、1999年に開設された展示室。

LED照明については2012年に導入して注目を集めてきたが、老朽化が進み更新の時期を迎えていた。LED技術自体もめざましく進歩を遂げている。そこで、いま最も自然の光に近く陶磁器本来の魅力を引き出せるといわれる紫励起LEDを全面的に導入した。

「青磁 水仙盆」北宋時代・11世紀末-12世紀初 汝窯

「青磁 水仙盆」北宋時代・11世紀末-12世紀初 汝窯

汝窯の青磁は北宋時代に宮廷向けにつくられた希少なもので、「天青」と形容される青みのある釉色や優美な造形が魅力。

「やきもの、特に青磁は、釉色の見え方が照明の種類や質によって影響を受けやすいものです。今回導入した紫励起LEDによりやきものの微妙な色合いや質感が正確に鑑賞できるようになり、さらによりクリアによりリアルに鑑賞いただけるようになりました」

特別展のメインビジュアルにもなっている国宝「油滴天目茶碗」には、専用独立展示ケースが導入された。以前は自然採光展示ケースに常設されていたが、それを独立展示ケースに切り替えたのはなぜだろうか。

「以前、特別展の際にスポットライト3灯で茶碗の見込みを照らしたら、光輝いてすごくきれいだと皆さん喜んでくださったのです。このことをきっかけに、もっと油滴天目の魅力を引き出せる見せ方があるのではないかと考え、専用の独立ケースでの展示を検討しはじめました。ちょうど東京の静嘉堂文庫美術館さんでコクヨさんが曜変天目の展示ケースを手がけられた頃だったので、参考にさせていただきました」

上部のベース照明は作品全体を光で包み込むため面発光とし、真上のスポットライトで茶碗の見込みの大きさにぴったり合わせた光を照射。さらにケースの外に光が極力漏れないように注力した。モックアップで何度も検証実験を行い、最後までこだわり抜いたのは、照明だった。やきものには、複雑な色の要素があり、それが多層的に展開している。しかも釉薬の加減で潤いがあるので、どんな光をどう照射するかによって、色合いや表面の質感がまったく変わってしまう。そこで、自然光のもとで見る本来の色に近づけるため、細心の注意を払って調整を重ねた。そして、ここでも紫励起LED照明を導入した。

特別展示会場で見ると、上部面照明のやわらかな光にくるまれた茶碗の内側は、口縁の金覆輪いっぱいに光を湛えている。黒釉上にびっしりと生じた油の滴のような斑紋は、角度によってさまざまに表情を変える光彩(虹彩)と相まって青や金などに輝く。宇宙の銀河のような幻想的な美しさに、ケースがあることも忘れて見入ってしまうが、それこそが狙いと小林さんは微笑む。

「照明はあくまで脇役ですから作品の世界にすっと入ってもらえるのが、一番良いですね。国宝「油滴天目茶碗」のための、現時点で考えうる最高の出来の展示ケースになったと満足しています」

リニューアルオープン記念特別展では、13の展示エリアの入口バナーが色分けされて番号が振られ、わかりやすく順路を示しながら構成されているのが印象に残った。今後、これらの展示スペースをどのように活用していくのだろうか。

「今後は所蔵作品をできるだけ活用した形での特別展を展開していくことを考えています。当館には国宝や重要文化財に限らず、たくさんの魅力ある作品があるので、それぞれの魅力を最大限引き出すために、見せ方のバリエーションを増やしたいと構想を練っています」

リニューアルとともにお披露目されたマスコットキャラクター「moco(モコ)ちゃん」の元になった韓国・朝鮮時代の「青花虎鵲文壺」も人気の作品の一つ。約300年前に官営工房でつくられた作品にもかかわらず、猫とも虎ともつかぬ絵柄はなんとも愛嬌があって親しみやすい。

大阪市立東洋陶磁美術館の新キャラクター・mocoちゃんは、「青花虎鵲文壺」から飛び出した、猫のような虎。特別展示コーナーのほか、館内のあちこちで出会える。

大阪市立東洋陶磁美術館の新キャラクター・mocoちゃんは、「青花虎鵲文壺」から飛び出した、猫のような虎。特別展示コーナーのほか、館内のあちこちで出会える。

MOCOは、大阪市立東洋陶磁美術館の英語名THE MUSEUM OF ORIENTAL CERAMICS, OSAKAの略称。

本展ではほかにも、古陶磁の新しい見せ方が盛り込まれていた。

一つは、最初の展示エリア「天下無敵-ザ・ベストMOCOコレクション」での写真家・六田知弘氏とのコラボレーション。スペインの巡礼路サンティアゴ・デ・コンポステーラなど遺跡の壁をテーマとした写真作品を背景になじみのある東洋陶磁の名品を見ると、いつもとはひと味違う見え方やストーリーが想起される。

もう一つは、「油滴天目茶碗」の体験プログラム。3Dプリンターによる実物とほぼ同じ形の茶碗型ハンズオンコントローラーで、目の前のモニターに映った「油滴天目茶碗」の高精細映像が自在に動かせる。実際にはふれることができない国宝のリアルな姿が感じられ、釉薬や文様の細部まで観察できる。

「油滴天目茶碗」そっくりの形のレプリカをコントローラーとして使い、4Kモニターに投影される高精細3DCGを自在に動かすことができる体験型展示システム「体感!国宝 油滴天目茶碗」。

「油滴天目茶碗」そっくりの形のレプリカをコントローラーとして使い、4Kモニターに投影される高精細3DCGを自在に動かすことができる体験型展示システム「体感!国宝 油滴天目茶碗」。

「古いモノというのは、実はまだまだわからない部分も多くて、研究はもちろん新たな魅力の発見の余地が無限にあります。しかも、名品は現代の人々が見ても決して古びた感じがせず、むしろ斬新さが感じられ、現代アートに通じる新しさがあります。何百年もの間、それぞれの時代の人たちに感動と刺激を与えつづけ、新しいモノを生み出す創造力の源の一つともなってきた古陶磁の名品の底力といえるでしょう。今を生きる人々の心に響くことで、新たな出会いやつながりが生まれることで、名品はさらに次の時代に継承されていくといえます」

大阪市立東洋陶磁美術館は『ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン』にも掲載されており、海外から訪れる東洋陶磁マニアも多いという。2025年大阪・関西万博に向けてインバウンド回復が本格化する今、"古くて新しい東洋陶磁の美"に目覚める国内外のファンが増えそうで楽しみだ。

〒530-0005 大阪市北区中之島1-1-26

大阪市立東洋陶磁美術館

ウェブサイト https://www.moco.or.jp/