HOME > ミュージアムレポート > VOL.52 > 日本と海外との文化交流の歴史を多彩なストーリーで展示・紹介

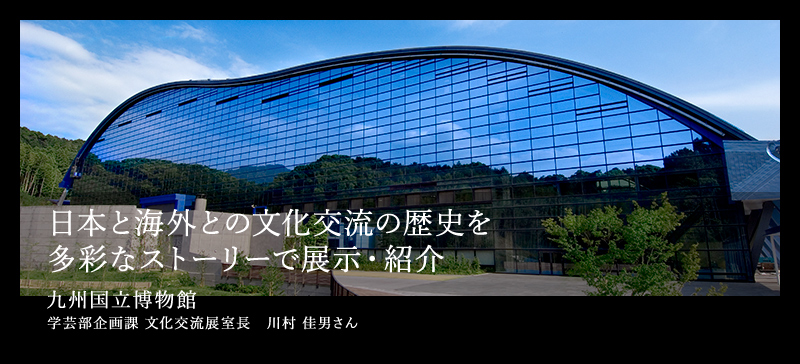

「日本文化の形成をアジア史的観点から捉える」というコンセプトのもと、文化財の収集・保存、展示、調査・研究及び教育普及・生涯学習活動を行う九州国立博物館。1階の無料体験型展示室「あじっぱ」は、日本と交流のあったアジアやヨーロッパの文化を五感で楽しむことができる体験ゾーンとなっている。3階の特別展示室では、多様なテーマのもと、収蔵品や国内外の優れた文化財を紹介(照明設備の改修等のため2024年12月まで閉館)。4階の文化交流展示室では、旧石器時代から江戸時代までを5つのゾーンに分け、日本とアジア各国との文化交流の歴史を紹介している。

展示のメインとなる文化交流展示室では、このたびコクヨ製の独立展示ケース4台を導入した。いずれも上部のベース照明は、作品を見ながら外部からコントローラで効率的に調光調色できる新機能が搭載されている。文化交流展示室では、ほぼ毎週、どこかのケースで展示替えを行っていることを考えると、展示替えの作業効率アップは大きな収穫である。また、4台のうちの3台は合板を一切使用せずに金属とガラスだけで製作。合板から出る有機酸などのガスを完全になくす試みである。

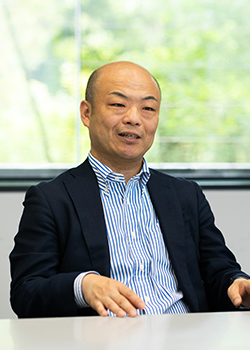

こうした新機能、新仕様について、学芸部企画課文化交流展室長の川村佳男さんに、お話しをうかがった。

九州国立博物館

九州国立博物館

学芸部企画課 文化交流展室長

川村 佳男さん

最初に、東京、奈良、京都、九州の4つの国立博物館の中で一番新しい館である九州国立博物館の展示の特徴についてお聞きした。

「当館は文化財を扱う国立博物館として歴史の展示を中心としていますが、教科書にある通りの歴史をただなぞるというような展示はしていません。ここ九州国立博物館は、古より外交の拠点が置かれていたという地理的背景を踏まえ、日本の文化交流史とそれによる日本文化の変遷を紹介する使命を帯びているからです」と川村さん。

九州は、古くは「遠の朝廷」と呼ばれた太宰府を通じて朝鮮半島や中国大陸との交流の窓口となり、さらに近世になると平戸や長崎を通じてポルトガルやオランダなどヨーロッパに向けた窓口となってきた。そこから流れ込む外来文化は模倣にとどまらず、消化・蓄積され、島国・日本独自の文化として変容を遂げ、現在に至る。九州国立博物館は「日本文化の形成をアジア史的観点から捉える博物館」として、日本と海外との文化交流にスポットを当てている。

「通常は常設展あるいは平常展と呼ばれる、所蔵コレクションの展示が、当館では文化交流展という名称になっていることにも、当館の特徴そして使命が端的に表れています」

その特徴は、コレクションの収集にも影響している。

「国宝や重要文化財など、国が重要であると位置づけた文化財の収集に力を入れているのは、他の国立博物館と変わりませんが、その中でもやはり文化交流展の展示に活用できる、日本と海外との交流の歴史を語るのにふさわしい作品の収集に重きを置いています」

日本から海外へ輸出され異国で愛されたもの、逆に海外から日本にもたらされて日本の社会や文化に大きな影響を与えたものがそれにあたる。たとえば、茶の湯の茶碗や、床の間に飾る花活け、掛け軸、漆器の類などは、九州国立博物館が積極的に収集しているジャンルの一つだという。

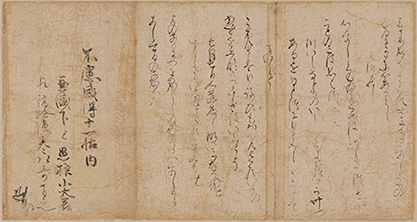

「いわゆる唐物には、茶道具のほかに、料紙なども含まれます。中国から取り寄せたとも考えられる高級な料紙、唐紙に、日本の身分の高い人物が仮名文字をしたためた巻物などは、まさに両者の文化が融合した作品といえるでしょう。中国からの来館者が、母国の製品が日本で大きな価値を持って受け継がれていたという歴史に触れて感激される様子を目の当たりにしたこともあります」

「新収品展2024」でお披露目された重要文化財

「新収品展2024」でお披露目された重要文化財

「短刀 銘左/筑州住」

小大君集断簡 御蔵切「うりふのゝ」

小大君集断簡 御蔵切「うりふのゝ」

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

床面積約3900㎡の4階の文化交流展示室は、各時代の文化交流史に欠かせない作品を鑑賞できる基本展示室と、個別のテーマに焦点をあてた11の関連展示室から構成されており、ほとんど毎週のように部分的な展示替えが行われているという。

「脆弱な材質の紙や漆のものは、作品保護の観点から6週間で交換しなければいけないという事情もありますが、展示替えの目的はなんといっても常に新鮮な展示をお見せしたいからです」と川村さんは微笑む。

「一言で文化交流といっても、いろいろな切り口がありますから、紹介できるストーリーは無限にあります。そのストーリーに沿った作品に入れ替えて、お客様により豊かな文化交流の歴史に触れていただきたいという思いから、当館では頻繁に展示品の交換を行っています。常設展の場合、通常は一度見れば十分と思われがちですが、当館の文化交流展は、来るたびに新たな出会いがあると自負しています」

たとえば、2番目のテーマ「稲づくりから国づくり」は、大陸から米作りや金属器が九州に伝わった弥生時代を扱っている。その第3室では、この夏、「おしゃれな古代人」と題して、勾玉や耳環、ネックレスなどの装飾品を展示した。

「当時の人も、より見栄えの良い服装であったり、髪型であったり、アクセサリーなどでおしゃれを楽しんでいました。有力者の墓から出てくる、金製あるいは鍍金を施した青銅製装身具を遡っていくと、ユーラシア大陸を東西に移動していた騎馬民族につながり、ウクライナやシベリアの南方あたりまでルーツをたどっていけるものもあります。日本だけではなく、広くアジアあるいはユーラシア全般で比較してみて、そこにしかないおしゃれがある一方で、はるばる草原を越え、海を越え、日本にまでもたらされたおしゃれもあることを知り、ダイナミックな歴史に触れていただきたいと考えています」

「おしゃれな古代人」では展示と並行して、当時の衣服や装身具をまとって展示を見ることができる「古代人のおしゃれ体験コーナー」を設けたように、五感で体感できる展示も九州国立博物館の特色となっている。

また、展示関連のイベントはユニークな視点で企画された参加型のものが多い。ここ数年は、弥生時代に北部九州で使われた甕棺という棺の模型を使って、王を埋葬するワークショップ「王さまが死んだ! 甕棺に入れよう」を実施した。

ワークショップ「王さまが死んだ! 甕棺に入れよう」の様子

ワークショップ「王さまが死んだ! 甕棺に入れよう」の様子

「甕棺というのは、大きな甕を2つ、開口部同士で向かい合わせにした棺です。参加者に役割を割り振り、亡くなった王を弔い、甕棺の中にご遺体人形と青銅の鏡や武器などの副葬品レプリカを納めて、穴に埋めるところまでを体験していただきました。また、参加者自身も王の衣装を着て甕棺の中に入ることができ、親子で参加された方のお母さんが王役で甕棺の中に入ると、4、5歳の娘さんが『お母さん さようなら』と言って周りの人が大笑いすることもありました。やはり、ただモノを見て解説を読むだけでなく、見て触って肌で感じるインパクトは何にも代えがたいものがあります。私も実際に甕棺の中に入ってみたことがありますが、何とも不思議な体験でした」

今回、新しく導入した展示ケースのうち1つは、文化交流展示室の5番目のテーマ「丸くなった地球 近づく西洋」で使用されるもの。小郡カンツリー倶楽部より寄贈・寄託された国内有数の古伊万里コレクション、通称「小郡C.C.コレクション」の専用ケースである。17世紀中期から18世紀中期頃まで、肥前 (現佐賀県)・有田で作られた伊万里焼は欧州に大量に輸出された。東洋の貴重な磁器は「白き黄金」と呼ばれ、王侯貴族の間で大流行し、ヨーロッパの城や宮殿を華やかに彩ったという。

この小郡コレクション専用ケースは、高さ2850mm、幅3500mm、奥行き2500mmもある大型のもので、しかも金属のフレームを使わず、高透過・低反射合わせガラスだけで構成されているため、360度四方から作品を鑑賞できる。また、上部照明を外部からコントローラで調光調色できるのも大きな特長だ。世界最小クラスを誇るスポットライトも、タブレットを用いて外部から調光できる。

「これまでは、脚立にのぼって調整して、下に降りて確かめて、『あ、ちょっと明るくし過ぎた』とまたのぼって……という繰り返しだったので、本当に楽になりました。操作パネルをいじりながら、どのように変化したのか、同時に確認できるので、作業効率は格段に上がりました。それも照度だけじゃなく、色温度も見ながら調整できるようになり、大変ありがたいです」

小郡C.C.コレクションを展示した大型の独立展示ケース

小郡C.C.コレクションを展示した大型の独立展示ケース

新たに導入したほかの3台は、いずれも高さ2400mmの独立ケースで、幅が1200m、1800mm、2400mmの3種類。この3台の導入にあたっては、2つの要望がコクヨに出された。1つ目は、作品の保存面について。従来の合板からは、枯らしを行った後も少しずつ有機酸などのガスが放散される。そこで、新しい展示ケースを作るのであれば、完全にガスの出ないものにしたいというミッションが課せられた。

「ガス対策として、展示台も含めて素材に合板を使わず、金属にしていただきました。塗装も極力控え、塗料については当館でもテストを行い、その基準を満たす範囲のものを使用していただきました。前例のないことばかりだったので、コクヨの皆さんには随分ご苦労をおかけしました」

近年、合板から出るガスについては世界中で新しい課題として認識されて、それを克服するために博物館業界ではあらゆる試みと努力がなされている。金属だけで作られた展示ケースと展示台は、今はまだ少ないかもしれないが、この先は主流になってくるだろうと川村さんは予測している。

もう1つの要望は、さまざまな作品に対応する汎用性だった。どの作品を入れるか決まっていないため、どんな材質・形状のものを展示しても、その魅力を十二分に引き出せるよう求められた。そのため小郡コレクション専用ケースと同様に、上部照明は作品に応じてコントローラで効率的に調光調色でき、スポットライトもタブレットで調光できる。

こうした新しい試みは、コクヨの工場に設置したモックアップで検証。川村さんも同僚と2種類の展示ケースにつき二度ずつ足を運んで、照明のテストやシミュレーションを行った。

「やはり実際にモックアップで試してみると、図面だけで想像していたのとは違って、こんなところに影が出るのかという発見があったり、その解決にはどうすればいいか、新たな課題として共有して取り組んだり、そういう貴重な機会をいただくことができました」

ガス対策を施した最新の展示ケースや、操作性に優れた照明で、手ごたえをつかんだ様子の川村さん。九州国立博物館がめざす、日本と海外との文化交流を物語る展示の魅力を来館者に存分に伝えるために、今後も新たな試みを重ね、よりよい展示環境をつくっていきたいと、静かな情熱をこめて目標を語った。

〒818-0118 福岡県太宰府市石坂4-7-2

九州国立博物館

ウェブサイト https://www.kyuhaku.jp/