HOME > ミュージアムレポート > VOL.54 > 創設時の設計思想はそのままに 美術館としての機能向上をめざす

日本六古窯の中でも唯一、中世に施釉陶器を焼成していた瀬戸。古から続く窯業地、猿投山麓の緑豊かな丘陵地に建つ愛知県陶磁美術館は、1978年に愛知県陶磁資料館として開館した。以来、日本・アジアをはじめとする世界各地の様々なやきものを収集・蓄積。今では、縄文土器から現代陶芸まで、重要文化財3点を含む約8,800点のコレクションを擁する国内屈指の陶磁専門ミュージアムとして名を馳せる。敷地内には、「知られざる古代の名陶」といわれる平安~鎌倉時代の猿投窯の窯跡と、室町時代の大窯と江戸時代の登窯を復元した窯があり、当時の日本で唯一、上釉をかけて焼いたやきもので、高級品とされた猿投・古瀬戸の名品を多数所有している。

空高く掲げられた望楼と積層する切妻屋根が印象的な本館は、モダニズム建築の巨匠・谷口吉郎の手による。平たい白色施釉タイル貼りの外壁、銅板貼りのエレベーター、ロビーや通路の照明・床面に嵌め込まれた六角形の意匠など、隅々にまで端正なデザインが施されている。開館45年を機に、谷口建築の趣を尊重しながら、時代に即した耐震・バリアフリー機能をもたせる長寿命化改修工事に着手。2025年4月1日、本館がリニューアルオープンした。

おもな改修点は、特定天井脱落対策、床・壁修繕と照明のLED化、階段・トイレのバリアフリー対応など。常設展示エリアでは、展示構成や解説の表示も見直し、スマートフォンの音声ガイドアプリを導入するなど、親しみやすく鑑賞しやすい空間をめざした。「外観・内装はあえて変えず、美術館としての設備機能をアップグレードすることに重きを置いた」と語る主任学芸員の田畑潤さんに、リニューアルの経緯と今後の展望を伺った。

愛知県陶磁美術館

愛知県陶磁美術館

主任学芸員 田畑 潤さん

「実は長寿命化改修計画が持ち上がった当初、展示のリニューアルについては特に予算がついてなかったんです」と田畑さん。しかし、開館時から40年以上使い続けていた大型展示ケースは扱いづらく、毎度頭を悩ませていたという。

「以前の大型ケースは幅・高さともに3mを超えるものもあり、展示室の入口より大きいため、そもそも室外に出すことができなかったのです。重量も相当なもので、展示替えのたびに専門の業者を入れ、重機を用いて、安全面に気を配りながら動かさねばならず、一苦労でした」

館の改修に合わせ、展示の問題点を再検討したことで、展示ケースの更新の話が持ち上がった。

「開館以来初めて1年9ヵ月ものあいだ休館し、展示室内も改修のため、完全に空にすることになりました。そこで、今こそチャンスと、扱いづらく老朽化した大型ケースを処分し刷新することにしました」

今回コクヨから導入したのは、4面ガラス大型ハイケースフレーム付き(幅2,400mm×奥行1,800mm×高さ2,250mm)2台とフレームなし(幅2,400mm×奥行1,200mm×高さ2,250mm)6台の計8台。ガラスは映り込みを極限まで低減し、作品の色味・質感を鮮明に伝える高透過低反射タイプ、ケース内の照明には陶磁器の美しさを引き立たせる紫励起LEDを採用した。

「確かに磁器ものには白みがかった色がよいのですが、当館の場合は縄文土器なども扱っており、土ものには少し温かみのある色が適しています。ですから、2,700K~5,000Kという広い幅で色温度を使い分けられるのは嬉しいですね」

重要文化財「灰釉多口瓶」(猿投窯、平安時初期)。5つの口をもつ特徴的な形で使用方法は不明だが、仏教関連の特別な道具と考えられている。

重要文化財「灰釉多口瓶」(猿投窯、平安時初期)。5つの口をもつ特徴的な形で使用方法は不明だが、仏教関連の特別な道具と考えられている。

照明は磁器ものが綺麗に見える白みがかった色から、土ものに適した温かみのある色まで使い分けられる紫励起LEDを採用。

照明は磁器ものが綺麗に見える白みがかった色から、土ものに適した温かみのある色まで使い分けられる紫励起LEDを採用。

現在では標準装備のエアタイトも、以前のケースには備わっていなかった仕様である。

「やきものは環境の変化に強いので、やきもの専門の資料館だった頃はあまり必要性を感じなかったのですが、近年では様々な企画展示を行うようになり、漆や紙、金属などの作品を他館から貸与していただくことも増えてきました。今後はケース内の空気環境を調節し、適切な環境で管理できるので、デリケートな作品も自信を持ってお預かりできます」

悩みのタネだった操作性は格段に向上した。

「機能面で優れた点はいろいろありますが、一番評価したいのは開閉部分が90%まで開く点です。作品の出し入れや展示台・治具の設置がしやすくなり、少人数で安全かつスピーディに作業を進められるので、本当に助かっています」

2種類のケースのうち、奥行き1.8mのほうは、男性2人が中に入って楽に作業できるほどの広さがあり、耐久性を考慮して四隅にフレームを設けている。ハイケースの中でもかなり大型の部類だが、ガラス面の高さが1.4mと広いため、ケース自体が主張せず、鑑賞しやすい。

この大きさ広さを最大限に活かすため、田畑さんがリクエストしたのは着脱式パネルである。

「着脱式パネルを使うと、広いケースを真ん中で仕切って前後に別々の作品を展示することもできますし、奥に設置して前面に広い展示スペースをつくり、背景を演出することもでき、展示の幅がぐっと広がります。ただ、以前のものは、板にネジを打ち込んでがっちり組み上げなければいけないので設置・解体も3~4人がかりですごく大変で、見栄えもよくありませんでした。そこでコクヨさんにご相談したところ、今回の分割式パネルをご提案いただきました。設置する部分にジョイントの穴など目安があり、2人で楽に組み立てられますし、見た目もよいので気に入っています」

パネルは1枚板が理想だが、重量と操作性を考慮して2枚分割を採用した。

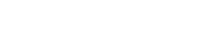

「ただ、分割するとどうしても継ぎ目ができ、展示に差し障りますから、なんとか見えないようにとお願いしたところ、モックアップで照明やクロスの色などを何度も検証してくださいました」

継ぎ目をなくすことはさすがにできないが、パネルの小口の形状を工夫することによりこの問題は解決した。

「展示台についても、キャプション設置用の斜台など様々な形状・サイズを注文して、クロスの貼り方など、細かいところまでいろいろとお願いしたのですが、誠実に対応してくださって感謝しています」

リニューアルにあたって田畑さんは、それぞれの展示ケースに入れる作品やシーンごとの展示風景をイラストで描き起こし、ケースやパネル、展示台の仕様・サイズの希望まで細かく書き入れた。その詳細なスケッチをもとに打ち合わせを行ったため、コクヨ担当者も提案がしやすく、制作プロセスがスムーズに進行したという。

「曖昧な表現だと仕上がりが違ってしまうので、こんな展示をしたいのでこういう構造でできないかなど、イラストでお見せして具体的にお願いしました。希望が100%叶えられない場合も、知恵を出し合って理想に近づけていったので、満足のいくものができました」

田畑さんのプロ顔負けの細密なイラストには、コクヨ担当者も舌を巻いたという。

田畑さんのプロ顔負けの細密なイラストには、コクヨ担当者も舌を巻いたという。

やきものの展示に欠かせない地震対策については、同館は資料館時代から積極的に取り組んできた。

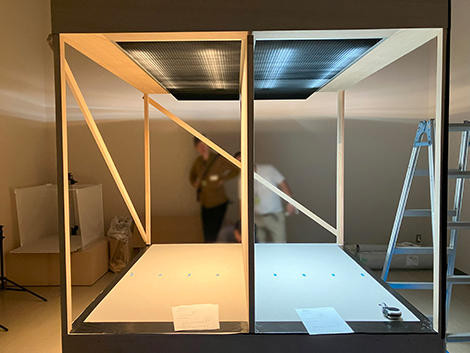

「以前から使用している独立展示ケースの中には、ケース本体に免震構造を組み込んだものもありますが、非常に重量がかさみます。今回は既存のケースより大型なので、動かせなくなる可能性もあることから、ケース内で免震テーブルを連結させて組み立てる免震展示台を設置することを選択しました」

免震テーブルは単体で使ってもよいし、複数をつないで、その上に天板を載せると、より広い面で免震機能を保つことができる。組み立て式なので、壁面ケースなど他の展示ケースでも使用できる。

4つの免震テーブルを連結させ天板を載せた状態。2m近い奥行きを最大限に活用して、同一テーマの大小様々な作品を一気に展示している。

4つの免震テーブルを連結させ天板を載せた状態。2m近い奥行きを最大限に活用して、同一テーマの大小様々な作品を一気に展示している。

「作品をテグスで固定する方法もありますが、小さな碗や茶入などをたくさん並べて展示する場合、テグスを使うと鑑賞の妨げになりますし、繊細な作品になるとテグス作業が厳しいこともあります。免震テーブルを使う場合も、ものによっては錘や滑り止めで見えないように補助しますが、安全性を向上させて作品をよりよく見せることができると思います」

リニューアルを機に、常設展示室のレイアウトも見直した。

「以前は展示ケースや壁で仕切って一本道の順路を形作っていましたが、ケース自体に存在感があるため、先が見通せない状態でした。そこで、各ケースの配置にゆとりをもたせ、鑑賞時の自由度を高めるよう工夫しました」

結果、展示室全体が広々と見渡せるようになった。展示資料数を絞ることにより、各展示ケース内もすっきりとし、一つひとつの作品に集中して鑑賞することができる。いちどきに展示する数を減らした分、年間3回程度の展示替えを行い、「常設展=いつ見ても同じ」というイメージの払拭を狙う。

本館2階の愛陶コレクション展「世界はやきものでできている」では、日本、中国、世界各地のやきものが人々の生活に深く関わってきた様子を紹介している。懸垂幕のデザインは田畑さんが手がけた。

本館2階の愛陶コレクション展「世界はやきものでできている」では、日本、中国、世界各地のやきものが人々の生活に深く関わってきた様子を紹介している。懸垂幕のデザインは田畑さんが手がけた。

今後のビジョンとしては、「2階には40年前、20年前のケースがまだまだあり、内部のいろんなところに老朽化の影響が出ているので、安全性も顧慮して早急に入れ替えていきたいですね。できれば今回導入したケースと同スペックのもので揃えて、よりよい展示空間を作っていきたいです」。

2026年3月からは、田畑さんが担当する企画展「茶の饗宴―和洋茶器くらべ」が始まる。愛陶コレクションを中心に、茶の湯・煎茶・西洋のそれぞれの茶器を一堂に展示する予定だ。

「西洋はもちろん、同じ日本の茶道であっても、茶の湯と煎茶道では茶道具のほか、床の間のしつらえなどもそれぞれ異なりますから、着脱式パネルを使って、掛け軸や花器も含めた疑似茶室を演出してみたいと構想を練っているところです」と田畑さん。照明も、茶の湯は暗め、煎茶は明るめ、西洋のティーセットはさらに明るく……とアイデアが尽きない様子だ。最新鋭の展示ケースをフル活用して、どんな世界が繰り広げられるのか、春を待つ楽しみが一つ増えた。

侘び・寂びの心を尊ぶ茶の湯に対して、煎茶道では自由な精神や風流を重んじます」と茶道の奥深さを語る田畑さんは、煎茶道賣茶流師範としても活躍している。

侘び・寂びの心を尊ぶ茶の湯に対して、煎茶道では自由な精神や風流を重んじます」と茶道の奥深さを語る田畑さんは、煎茶道賣茶流師範としても活躍している。

〒489-0965 愛知県瀬戸市南山口町234番地

愛知県陶磁美術館

ウェブサイト https://www.pref.aichi.jp/touji/index.html